Restaurierung der Filialkirche zur Hl. Dreifaltigkeit in Gosberg

Der Zustand von Raumschale, Fassade[nbsp]und Ausstattung der Filialkirche zur Hl. Dreifaltigkeit machte umfassende Restaurierungsmaßnahmen notwendig.

Der Innenraum war außerordentlich stark verschmutzt und mit Ruß bedeckt. Die Decke war durch ein umfassendes Rissbild geprägt. Altäre und Figuren waren durch Fehlstellen, Verlustzonen und aufstehende Schollen in Mitleidenschaft gezogen.[nbsp]

Restaurierungsmaßnahmen an den Altären

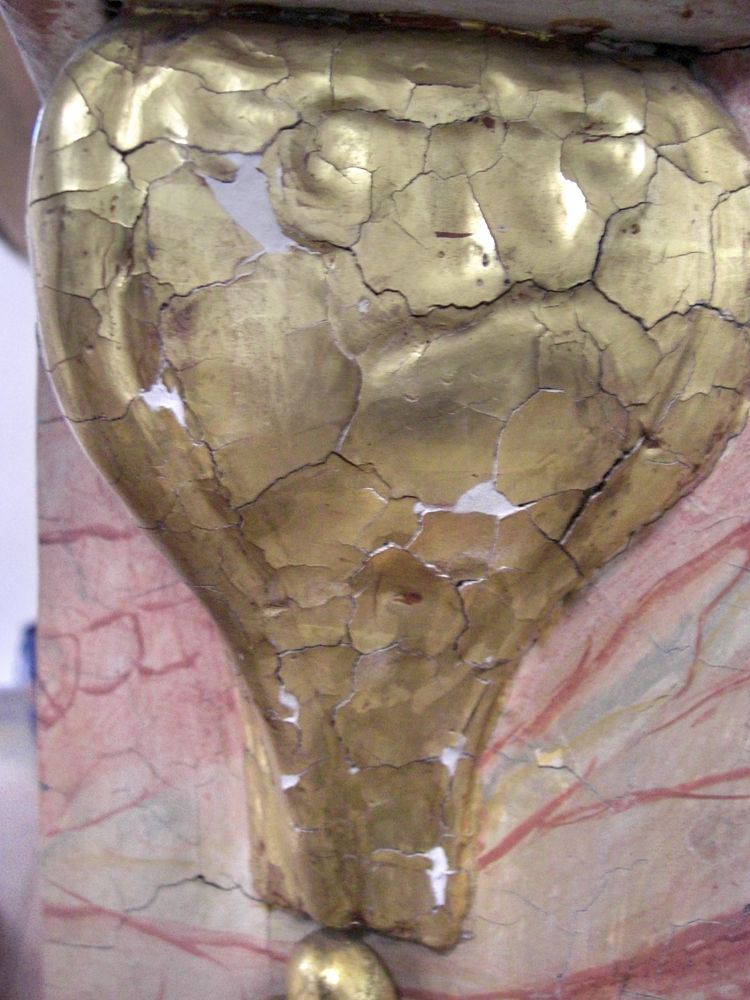

Die Altäre wurden abgesaugt und Farbfassungen mit Microfasertuch feucht gereinigt. Vergoldungen wurden mit weichen Pinseln und Staubsauger vorgereinigt und mit geeigneten Schwämmen und Wattestäbchen nachgereinigt. Wachsspritzer auf Farb- und Goldfassungen wurden mit einem Fön angelöst und mit getränkter Terpentinwatte nachgereinigt. Gelöste Profile, Anbauteile, Figurenkonsolen usw. wurden neu befestigt.

Aufstehende Farbschollen wurden durch Injektion von Hausenblasenleim konsolidiert und niedergelegt.

Fehlbereiche wurden mit Kreidekitt ausgekittet. Größere Kittungen und kleinere Verlustzonen wurden mit einer Mischung aus händisch angemachter Holzergänzungsmasse vorgenommen.

Anschließend wurden Fehlstellen und Kittfugen in der Fassung retuschiert. Fehlbereiche, Kittfugen und offene Kreidegrundschichten in der Vergoldung wurden im Polimentton vorgelegt und mit leimgebundenen Perlglanzpigmenten retuschiert. Größere Fehlbereiche wurden in angepasster Technik ergänzt, d. h. je nach Umfeld Polimentglanzgold oder Ölvergoldung.

Durch Anobienbefall beschädigte und mürbe gewordene Bereiche, insbesondere figürliche Elemente und gefasste Weichholzflächen am Altar wurden durch Injektionen gefestigt. Um entsprechende Bereiche zur Verfestigung vorzubereiten, wurden gegebenenfalls Kanülen gesetzt, wobei die Fassungen durch entsprechende Maßnahmen geschützt wurden. In Teilbereichen wurden konstruktive Holzverbindungen eingesetzt.

Restaurierungsmaßnahmen an den Figuren

Die Figuren wurden von Verschmutzungen und Rußablagerungen befreit. Aufstehende Farbschollen wurden anschließend durch Hinterspritzen mit Hausenblasenleim gefestigt und niedergelegt. Formell fehlende Figurenteile wurden ergänzt. Fehlbereiche in der Fassung wurden mit Kreidekitt ausgekittet. Größere Bereiche wurden mit Kreidegrund neu aufgebaut und vorsichtig oberflächengleich verschliffen. Die Kittungen und offenen Kreidegrundschichten wurden dem Bestand entsprechend retuschiert, Farbtöne wurden entsprechend nachgemischt. Kittungen und offene Kreidegrundschichten im Goldbereich wurden im Polimentton grundiert und mit leimgebundenen Perlglanzpigmenten retuschiert. Die Restaurierung größerer Fehlbereiche erfolgte in angepasster Technik, d. h. je nach Umfeld als Polimentglanzgold oder als Ölvergoldung.

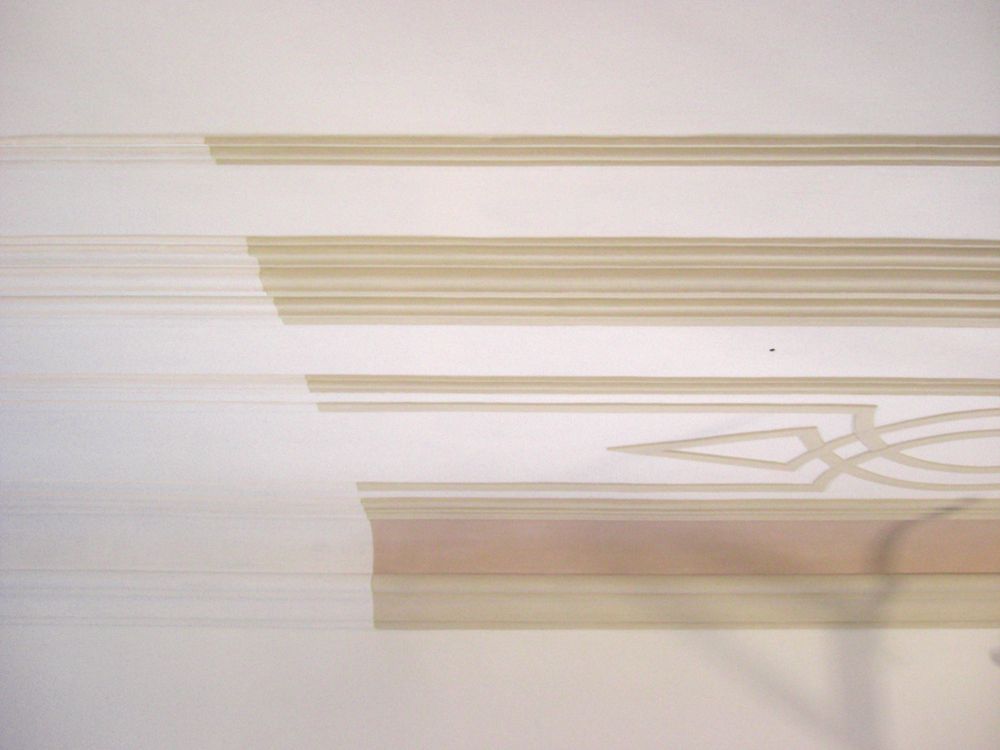

Reinigung der Raumschale

Um einen sauberen, tragfähigen Untergrund für die Neufassung des Kirchenraumes zu erlangen, wurden alle Wand- und Deckenflächen einschließlich der Stuckierungen mit Schwämmen und Pinseln abgewaschen. Lose, abblätternde und nicht überstreichbare Fassungsschichten wurden mechanisch abschariert. Überhöhte Putzausbesserungen und Überfilzungen wurden auf das Bestandsniveau zurückgearbeitet.

Putzarbeiten

Putzschäden an Wand- und Deckenflächen wurden mit grobem und feinem Kalkputz ausgebessert. Die Oberflächen wurden dem Bestandsumfeld angepasst. Im Anschluss zu Holzeinbauten wurden die Verputzungen mit einem Kellenschnitt versehen. Risse wurden leicht konisch geöffnet, ausgereinigt und fachgerecht geschlossen. Bauseits verpresste Risse wurden mit Kalkfeinputz in Niveau und Struktur an ihre Umgebung angepasst

Nicht festigungsfähige Altputze wurden bis zu einem tragfähigen Untergrund abgenommen. Der Untergrund wurde daraufhin gründlich gereinigt, poröse Putze wurden mit KSE OH mehrfach getränkt und so gefestigt. Anschließend[nbsp]erfolgte die Putzerneuerung mit zwei- bis dreilagigem Kalkputz. Die Oberfläche wurde durch die Feinputzlage dem Bestand angeglichen.

Grundierung in Kalklasurtechnik

Sämtliche Wand- und Deckenflächen einschließlich der Leibungen, Deckenornamentik und sonstiger Verzierungen wurden in reiner Kalklasurtechnik mit holzgebranntem Marmorsumpfkalk vier- bis fünffach gestrichen, bis eine gleichmäßig weiße Gesamtoberfläche erreicht war. Zur Saugkraftregulierung der unterschiedlichen Untergründe erfolgte die Zugabe von Leinöl.

Neufassung der Raumschale

Nach Befund und Angabe des Landesamtes für Denkmalpflege erfolgte die Neufassung der Raumschale in Kalklasurtechnik.[nbsp]

Instandsetzung der Fassade

Putzausbesserungen im Glattputz wurden mit artgleichem Material und in gleicher Oberflächenstruktur durchgeführt. Sinterschichten wurden mit Drahtbürste aufgebürstet. Zur putztechnischen Sanierung von baudynamischen Rissen mit geringer Rissbewegung und ohne statische Relevanz wurde der Putz im Rissbereich bis zum Mauerwerk abgeschlagen. Auf den freigelegten Rissbereich wurde geeignetes Gewebe am Putzgrund befestigt. Anschließend wurde mit artgleicher Putzqualität in gleicher Oberflächenstruktur überputzt. Ansonsten wurden Risse aufgeweitet, entstaubt und mit mineralischem Fassadendünnschichtputz auf Kalkzementbasis mit Haftzusatz und Faserarmierung strukturangleichend verfüllt.

Neufassung der Fassade

Neuputz und Ausbesserungsstellen wurden fluatiert und im Wasserstrahlverfahren nachgewaschen. Auf Ausbesserungsstellen zur Strukturangleichung sowie zur Überbrückung kleinerer Risse wurde ein rein silikatischer Schlämmanstrich aufgebracht. Anschließend folgte auf der gesamten Fläche der Grundanstrich mit reiner Silikatfarbe und 100% Schlämmzusatz. Das Farbpulver wurde mit systemzugehörigem, rein silikatischem Bindemittel nach Vorschrift eingesumpft. In die eingesumpfte Farbe wurde ca. 100% Schlämmzusatz eingerührt und je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit systemzugehörigem, rein silikatischem Bindemittel verdünnt. Der Zwischenanstrich erfolgte auf dieselbe Weise, allerdings mit 50% Schlämmzusatz. Der Schlussanstrich bestand aus reiner Silikatfarbe. Alle Anstriche wurden mit der Bürste aufgebracht.