Restaurierung von Raumschale und Ausstattung St. Elisabeths in Nürnberg

Franz Ignaz Michael Neumann, Sohn des berühmten Architekten Balthasar Neumann, entwarf die Pläne für den Neubau, dessen Grundstein am 19. Mai 1785 gelegt wurde. Der klassizistische Kirchenbau gliedert sich in drei Räume. Hierbei handelt es sich um ein Quadrat, das in der Mitte auseinandergezogen und durch einen Rundbau durchbrochen ist.

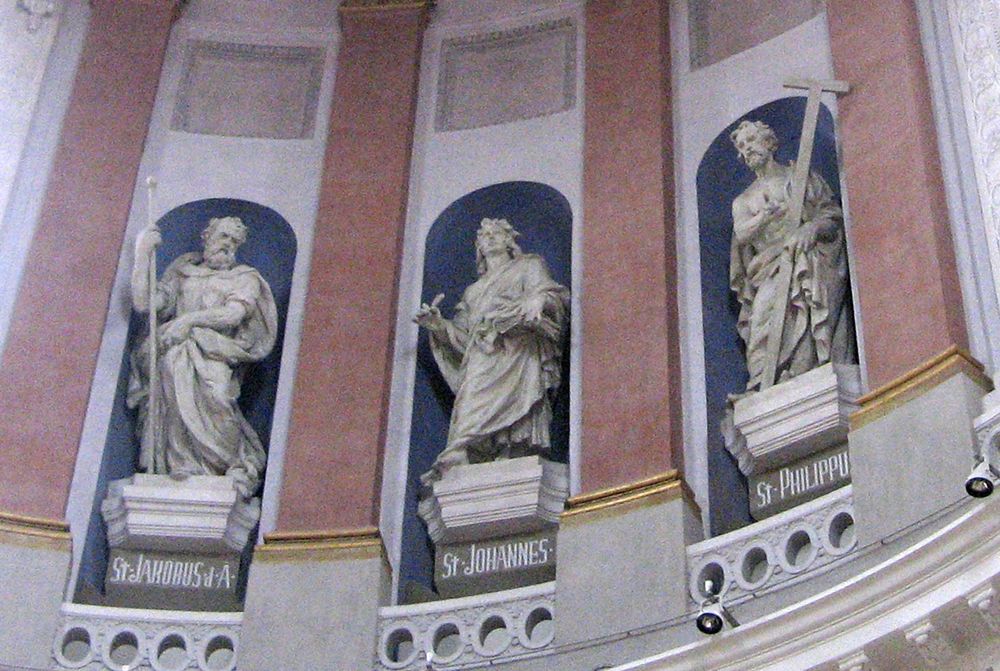

Die eindrucksvolle Kuppel zieren Stuckfiguren der zwölf Apostel.

Raumschale, Kuppel, Hochaltar, die vier Seitenaltäre und die zwölf Apostel sollten einfühlsam restauriert werden.

Reinigung der Graufassung

Die lasierend auf weißem Grund aufgetragenen Graufassungen waren weitgehend abriebfest. Die unbehandelten Flächen wurden mit Pinseln abgekehrt, wobei Staub mittels Staubsaugern aufgenommen wurde. Stabile Verschmutzungen wurden mit Wishab-Schwämmen in kreisenden Bewegungen abgenommen, um linearen Schattierungen vorzubeugen.

Reinigung der Buntfassungen

Pudernde Oberflächen wurden mit weichen Pinseln und Staubsaugern vorsichtig von Schmutz befreit. Nur leicht pudernde Oberflächen konnten mit in Scheiben geschnittenen und somit biegsamen Wishab-Schwämmen gereinigt werden. Eine Alternative war das leichte Abtupfen unter ständigem Säubern des Schwammes.

Fixierung der pudrigen Fassungen

Das geeignete Fixierungsmittel wurde über Musterflächen ermittelt. Oberflächenspannungen und Farbtonveränderungen sollten ausgeschlossen werden. Die Wahl fiel auf eine Festigung mit Klucel, welches sehr dünn aufgetragen wurde.

Wasserschäden an der Deckenkuppel

Am Strahlenkranz befand sich eine nach Dachsanierung ausgetrocknete Ausblühung. Lose Teile im Randbereich wurden abgenommen. Die zu behandelnden Flächen wurden mit kleinen Messing- und Stahlbürsten abgerieben. Die so gereinigte Schadstelle wurde mit einer Mischung aus Salz- und Schwefelsäure behandelt und der poröse Putz mit dünnem Kalkwasser gefestigt. Die nun stabile Fläche wurde nach dem Austrocknen mit hydraulischem Kalkmörtel verputzt und an die Oberfläche des Bestandes angepasst. Der trockene Putz wurde durch eine Grundierung und mehre Lasuren an den Farbton der Originaloberflächen angeglichen.

Ausblühungen und Wasserschäden an den Kassetten der Kuppel

Die ausgetrockneten Schadstellen wurden gefestigt, d. h. intakte Farbschichten wurden mit Klucel und Ethylalkohol wieder belebt. Lose Farbschichten wurden entfernt und darunterliegende Putzschichten mit Syton und destilliertem Wasser getränkt, um eine Festigung und ein einheitliches Saugverhalten als Vorbeugung einer Fleckenbildung zu erreichen. Die Fassungsretuschen erfolgten mit klucelgebundenen Pigmenten.

Festigung von Malschichten an Wandflächen und Pilastern

Farbschichten lösten sich partiell von ihrem Sandsteinuntergrund und wurden durch Hinterspritzen gefestigt. Anschließend wurden die Injektionskanäle verkittet und retuschiert.

Verpressen von Rissen und Hohlräumen

Risse an der westlichen Zwischendecke wurden geöffnet, um die Schläuche für das Verpressen der Hohlstellen zu positionieren. Anschließend wurden übrige Öffnungen geschlossen, um einem Auslaufen des Füllmaterials vorzubeugen, das aus Ledan und CalXnova bestand.

Risssanierung

[nbsp]Loses Material und unpassende oder zu hoch verputzte Altkittungen wurden entfernt und die Risse geöffnet. Die Rissflanken wurden gefestigt. Anschließend wurden die Risse geschlossen und die Oberfläche in Niveau und Struktur an den Bestand angepasst. Als Material kamen ausschließlich hydraulische Kalkputze mit individuell angepasster Körnung zum Einsatz. An glatten Oberflächen wurden zusätzlich Glätte bzw. Kalkschlämme aus Kalk, Marmormehl und feinem Quarzsand verwendet.

Reinigung, Konservierung und Retusche der zwölf Apostel

Die Apostel wurden aus Gips gefertigt, ihre Farbfassung besteht vermutlich aus kaseingebundenem, lasierend aufgetragenem Kalk. Die Reinigung wurde mit Wishab-Schwämmen durchgeführt, wobei brüchige Stellen vorab eine Festigung mit Klucel erhielten. Pudrige Bereiche wurden ebenfalls mit Klucel stabilisiert. Abgeschlagene Schadstellen wurden mit Gips verkittet und mit klucelgebundenen Pigmenten eingestimmt. Die[nbsp]Namen der Apostel und ihr Schriftbild wurden durch einen Befund ermittelt und an allen zwölf Tafeln neu aufgemalt.

Restaurierung der vier Seitenaltäre

Anhand von Arbeitsproben erwies sich, dass alle vier Seitenaltäre mit einer Leimfarbenmarmorierung gefasst waren. Unter der Fassung zeigte sich Juramarmor, der wohl aufgrund von massiven Schäden überfasst worden war. Die komplette Freilegung der Altäre erfolgte durch eine Feuchtreinigung mit speziellem Marmorreiniger und weichen Schwämmen, um der polierten Oberfläche keine Kratzer zuzufügen. Nach der Freilegung wurden die Schäden dem Bestand angepasst. Poröse Kittstellen wurden entfernt, erneuert und ebenfalls dem Marmorcharakter angeglichen. Als Materialien kamen faserverstärkter Gips und Primal zur Anwendung. Auch die Retuschen wurden mit Primal als Bindemittel ausgeführt. Anschließend folgte die Behandlung mit Steinpolitur. Die Figuren wurden ebenfalls mit Wishab-Schwämmen gereinigt und abgeschlagene Bereiche nachgebessert und ergänzt. Daraufhin wurden die Kittstellen retuschiert.

Restaurierung des Hochaltars

Nach einer ausführlichen Kartierung von verschmutzten Bereichen, Schadstellen, Roststellen, Überputzungen u. ä. wurden jegliche Fremdputze und Fremdfarben entfernt. Vergraute Bereiche wurden gereinigt. Der Altar ist aus Kunststein und einer Gips-Knochenleim-Mischung gefertigt. Der härtere Kunststein wurde im Wesentlichen mechanisch gereinigt, wobei bei der offenporigeren Mischung häufiger Lösungsmittel zum Einsatz kamen. Anschließend wurden Risse geöffnet, verkittet und ebenso wie andere Fehlstellen ergänzt. Hierfür fand eine eingefärbte Gips-Knochenleim-Mischung Anwendung, um dem Bestandscharakter gerecht zu werden. Die eingefärbten Putze wurden den umliegenden Farbnuancen und Beschaffenheiten individuell angepasst.

Offene Fugen wurden geschlossen und mit Graphitstift ein Schattenstrich in das noch nicht ganz gehärtete Füllmaterial gezogen. Abschließend wurde die Rücklage hinter den Figuren mittels Leimfarbe und Pigmenten dem umliegenden Kunststein angeglichen. Die Wahl fiel auf dieses Material, um bei einer späteren Freilegung einer Beschädigung der darunter liegenden Fassung vorzubeugen.